社會科學的力量-以社會生態記憶作為海岸社區生物多樣性復育及保育行動的參考

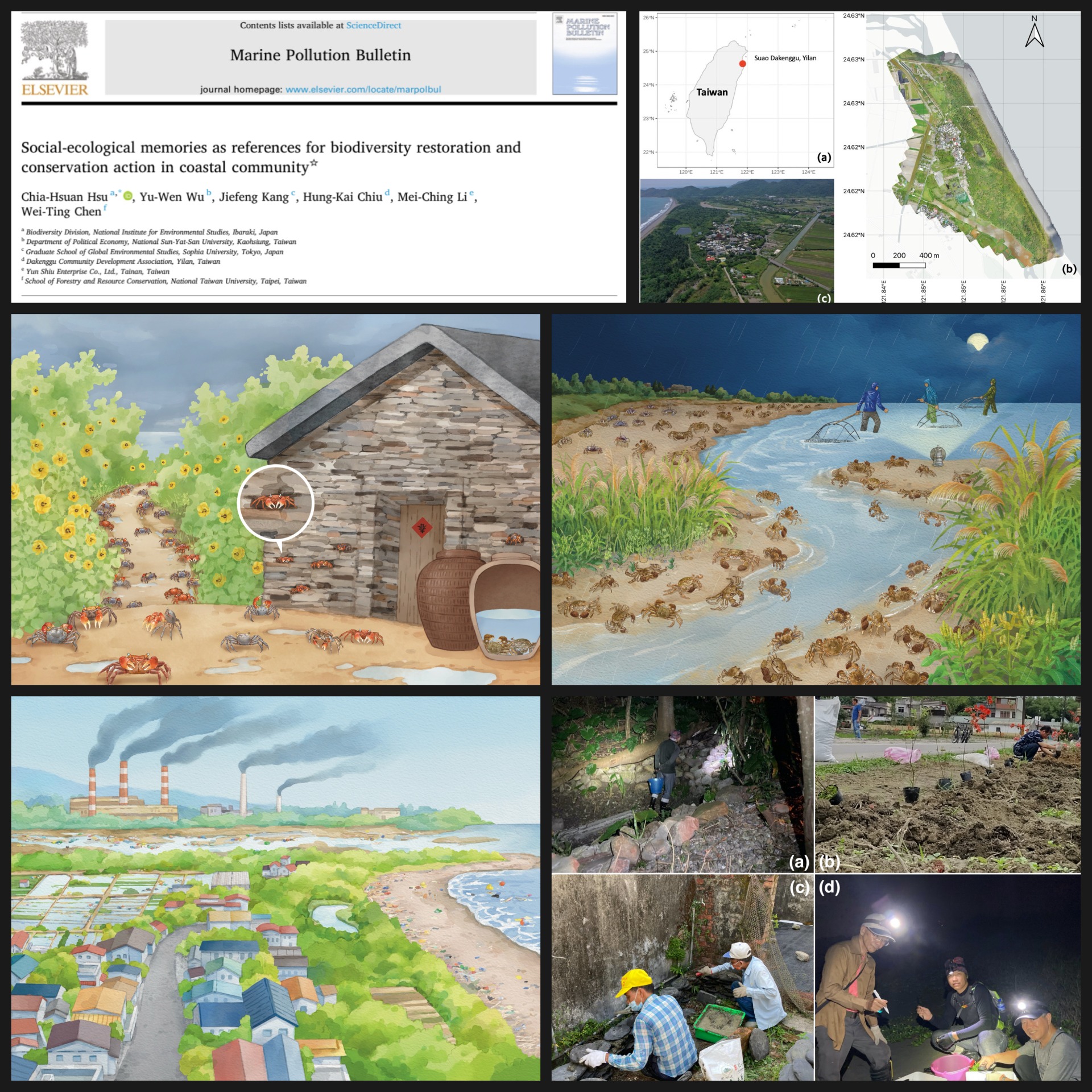

社會科學的力量-以社會生態記憶作為海岸社區生物多樣性復育及保育行動的參考發表於《Marine Pollution Bulletin》(Q1, 3/119, 97.9%, Marine & Freshwater Biology)。蘇澳大坑罟社區再再再度登上國際期刊啦!且這次是將社區的故事,以社會科學的方式,登上以自然科學為主的頂尖期刊。

這也是我相當自豪、喜歡的一篇文章,滿滿的創新及在地元素在裡頭,並與國際的潮流接軌。由於生物多樣性的逐漸消失,國際許多NGO、自然保育相關的組織於2023年,發起了Nature Positive倡議。也就是希望以2020的生物多樣性為基準,在2030年能反轉生物多樣性損失,使生物多樣性能正成長,並於2050年能完全的恢復。

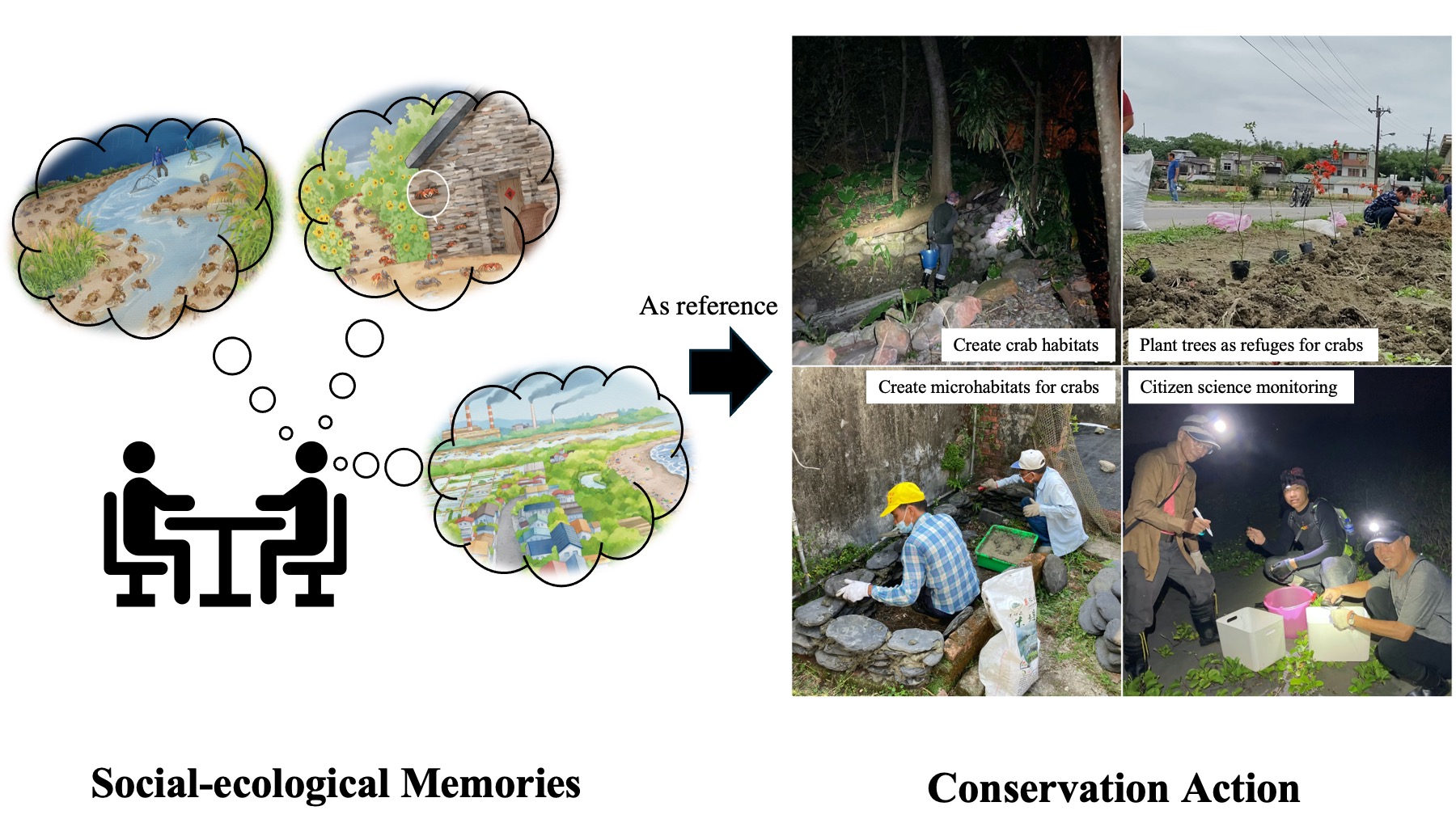

然而,並非所有的地方都有監測資料,怎麼能瞭解過去的生物多樣性到底狀況如何?即使有了2020的基準,要如何達到所謂的正成長或是完全恢復?更何況,是在較偏遠的區域、人們或科學家較少到達的區域。有鑑於此,我們提出了一個新的想法,利用過去人們的社會-生態記憶,來作為生物多樣性復育的皈依。在這裡我們並非用傳統生態知識,而是強調記憶。原因是知識較有應用性,記憶的話較為腦海中狀況的片段。

當時我剛好接了城鄉潮間帶公司的委託計畫,進行大坑罟社區的海岸林生態調查。而當計畫尾聲且還有盈餘,我希望能更對社區有更多的瞭解,因此對社區的居民進行了半結構式訪談。當時為了這個研究,我還在中山大學招募短期助理,其要求技能還要會流利台語以利訪談!

很高興當時招募到了一位政經系的學妹,曾任中山學生記者的 吳友文,也是本篇文章的第二作者。我們在一個禮拜內訪談了20人,其為實際住在大坑罟社區的10%人口。我們瞭解了過去人對於海岸蟹類的記憶,包括種類、族群量、與資源的互動、可能消失的原因等。

此外,我們希望將居民腦中的記憶視覺會,邀請了藝術家美靜與 陳韋廷,以訪談結果為基底,進行手繪繪圖。為了展現真實的樣貌,畫家的草稿及各個細節,皆透過三位不同年齡層的居民給予意見,且經過了好幾輪。有點類似Peer-reviewed的方式,最終將最真實的樣貌呈現。

-----------------------------------------------------------

研究結果顯示,居民描述了14種大坑罟周遭的蟹類,其中以毛蟹、紅螯螳臂蟹、角眼沙蟹為前三。為什麼我們能確定受訪者口中的種類呢?俗名跟學名有明顯不同,但我們拿著照片在訪談時給受訪者比對,也藉由描述的生態棲地、特徵等進行驗證。與生物的互動方面,「吃」還是最多人提及,畢竟是與人最直接相關。

在認為社區蟹類消失的原因前三名為:殺蟲劑、污水、工業用水截取水源。這皆與耕作方式的演進,及宜蘭新城溪工業區的發展,相互呼應、息息相關。我們也發現65歲以上與以下看到的環境有所不同,男性及女性知道的蟹類及互動方式也不同。這些都反映了社區隨著時代的變化,以及性別間在工作場域及性質的差異。這個部分也是蠻有意思的!

那麼如何將這些結果轉換為生物復育及行動呢?由於水源污染及工業區截水,較不是社區在短期內可以改變的。但社區發現水泥話似乎是對社區內蟹類的重要影響,因此有些居民願意將自己的老家,以及社區的共同區域,營造成蟹類的棲地。每個月的監測,去瞭解社區周遭環境的改變,也是社區現在在做的。

--------------------------------------------------------------

最後,也要感謝蘇澳大坑罟社區的大家,一直以來對我的信賴、合作與支持。尤其是年輕的總幹事 邱宏凱持續願意為自己的家鄉做對的事。宜蘭縣蘇澳鎮大坑罟社區發展協會這幾年真的有些變化,外來想要參與環境教育的單位也變得很多,也有許多國際友人來訪。最重要的是,居民逐漸認同我們在做的事,甚至有些居民也在他的土地不使用農藥。期待能有更多這類研究,讓國際知道台灣的故事。